客户成果丨华南师范大学《Journal of Materials Chemistry C》:将PbS量子点超晶格与二维MOS2集成,用于高性能电输运和红外光探测

华南师范大学电子科学与工程学院刘霄课题组在光电探测器领域中取得最新进展,该研究成果以“Advanced PbS quantum dot superlattices for high-performance electrical transport and infrared photodetection integrated with two-dimensional MoS2”为题发表在《Journal of Materials Chemistry C》上。

光电子学领域近期在将胶体量子点与二维材料集成的混合结构研究方面呈现出显著的增长态势。然而,基于量子点的光电探测器常常受到量子点薄膜内电荷传输的限制,这主要是由于常规制备方法导致的量子点内存在高能态和空间无序。为解决这一问题,本研究提出了一种创新方法,成功地在n型多层MoS2上生长并转移了微米级的介晶、取向堆积的p型三角形PbS量子点超晶格。与纯二硫化钼相比,PbS量子点超晶格/ MoS2光电探测器展现出了1.6×107的增强型开关比和10.5 cm2/Vs的电子迁移率,这归因于Ⅰ型能带对齐,通过耗尽剩余空穴,使电子能够高效地注入MoS2通道。PbS量子点超晶格内由介晶中的有效耦合赋予的子带特性,导致了有效的电荷传输过程,并延长了载流子的寿命,最终在短波红外(808-1550 nm)光电探测中,为MoS2通道带来了显著的光栅效应,使其在1550 nm波长下,在PbS侧出现空穴积累且Vgs=60 V时,实现了高达738 A/W的高响应度、3.48×1013Jones的高比探测率和59201%的增益。本研究全面揭示了量子点超晶格与MoS2之间的界面机制,并证明了下一代量子点超晶格/二维混合短波红外光电探测器的应用潜力。

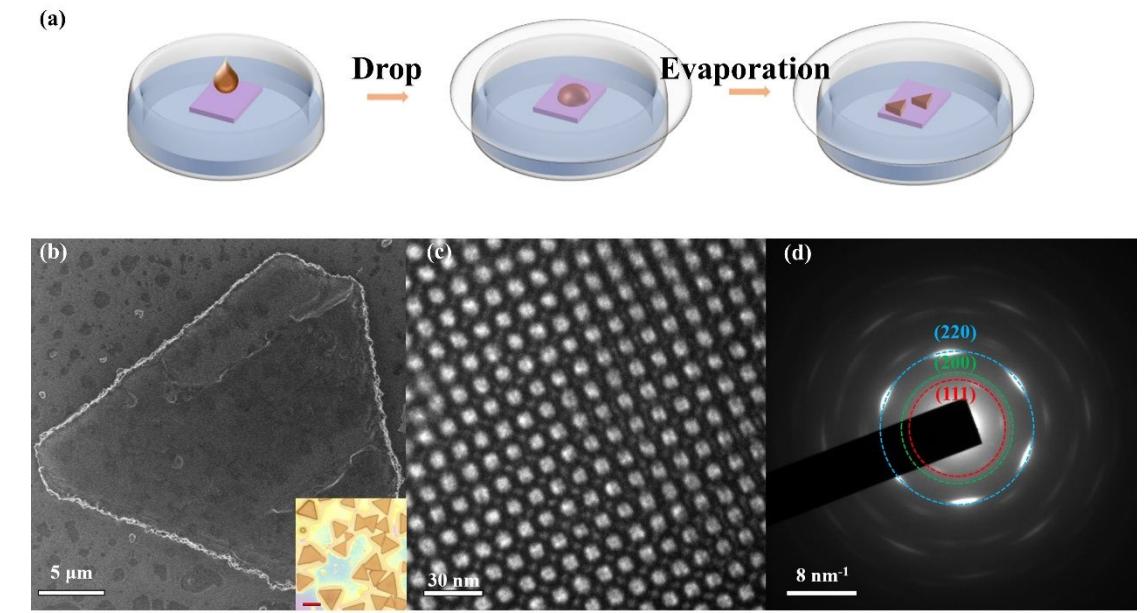

图1.(a)硫化铅量子点超晶格(PbS QDs SLs)生长的示意图。(b)PbS量子点超晶格的扫描电子显微镜(SEM)图像。(插图:在二氧化硅/硅(SiO2/Si)基底上的PbS量子点超晶格的光学显微镜图像,比例尺:10微米)。(c)PbS量子点超晶格的透射电子显微镜(TEM)图像。(d)从图1c获得的相应选区电子衍射(SAED)图案。

胶体硫化铅量子点(PbS QDs)的合成是按照先前已建立的协议的修改文章进行的。如图1a所示,通过自组装制备的PbS量子点超晶格(SLs)以甲苯分散液的形式沉积到放置在培养皿中的二氧化硅/硅(SiO2/Si)基底上。为了对抗溶剂的快速蒸发,在硅片周围引入了额外的甲苯,这一措施有助于生成更有序的结构。图1b中的扫描电子显微镜(SEM)图像展示了PbS量子点超晶格的高度有序结构,而插图中的光学显微镜图像则展示了其三角形的暗黄色形态。进一步使用透射电子显微镜(TEM)和选区电子衍射(SAED)图案来研究晶体结构,这可以提供关于面心立方堆积排列和原子相干性的见解。不同放大倍数的高分辨率TEM图像(图1c)显示,在量子点之间的(200)晶面上存在完整的晶格相干性,只有极少数的缺陷界面出现。此外,图1d中的SAED图案显示出具有独特晶面的清晰衍射斑点,证实了所制备的PbS量子点超晶格的高度结构有序性和单晶特性。

图2.(a)硫化铅量子点超晶格/二硫化钼(PbS QDs SLs/MoS2)混合光电探测器的示意图。(b)PbS量子点超晶格/二硫化钼混合光电探测器的光学显微镜图像。比例尺:10微米。(c)二硫化钼和PbS量子点超晶格/二硫化钼的拉曼光谱。(d)二硫化钼和PbS量子点超晶格/二硫化钼的光致发光(PL)光谱。(e)在Vds=1V下,随着Vgs从-60V扫描到60V时,二硫化钼和PbS量子点超晶格/二硫化钼在线性和对数尺度上的转移曲线。(f)二硫化钼和PbS量子点超晶格/二硫化钼混合光电探测器的电流Ion/Ioff比值和电子迁移率μe的比较。

硫化铅量子点超晶格/二硫化钼(PbS QDs SLs/MoS2)光电探测器的设计结构如图2a所示,首先,通过光刻、显影和金属沉积工艺后,将二硫化钼(MoS2)通道从块体单晶上剥离到带有漏极和源极电极的二氧化硅/硅(SiO2/Si)基底上。随后,采用聚乙烯醇(PVA)/聚二甲基硅氧烷(PDMS)干法转移方法将硫化铅量子点超晶格(PbS QDs SLs)沉积到二硫化钼上。由于其长程有序性,PbS量子点超晶格具有增强的电子耦合和增加的载流子迁移率,类似于传统半导体薄膜。转移过程完成后,如图2b所示,得到了一个PbS量子点超晶格/二硫化钼混合光电探测器(详细过程可在实验部分查看)。大规模的超晶格样品完全覆盖了二硫化钼通道。PbS量子点超晶格是通过液相/固相界面自组装制备的。图2c展示了二硫化钼在与PbS量子点超晶格接触前后的拉曼光谱。获得了位于382.6和407.3cm-1的二硫化钼的两个主要拉曼峰,它们分别对应于(面内)和(面外)模式。这两个主要峰之间的24.7cm-1的差异证实了二硫化钼的多层结构。峰的显著红移表明了由PbS量子点超晶格引起的电子掺杂。图2d展示了二硫化钼和PbS量子点超晶格/二硫化钼的光致发光光谱。分别在651和690纳米处观察到两个不同的PL峰。在与量子点超晶格接触后,两个峰都出现了PL猝灭,揭示了跨越混合界面的电荷转移。因此,预测量子点超晶格对二硫化钼的积极影响如下:(1)PbS量子点超晶格作为二硫化钼之外的施主;(2)光生空穴在PbS量子点超晶格内积累,而光生电子转移到二硫化钼。电子掺杂和有效的电荷转移过程的协同效应将增强二硫化钼通道的电学行为和短波红外(SWIR)性能。对于场效应电学特性,图2e比较了在Vds=1V下,二硫化钼和PbS量子点超晶格/二硫化钼光电探测器的转移特性。所制造的二硫化钼和PbS量子点超晶格/二硫化钼光电探测器都属于耗尽型晶体管,在Vgs≈-20V时具有饱和的导通电流。值得注意的是,二硫化钼的截止电流为10-10A,而PbS量子点超晶格/二硫化钼的截止电流可以降低到10-12A。同时,PbS量子点超晶格/二硫化钼的导通电流增加了数十倍。如图2f所示, PbS量子点超晶格/二硫化钼光电探测器的电流Ion/Ioff比值为1.6×107,电子迁移率(μe)为10.5cm2/Vs,都高于二硫化钼光电探测器(Ion/Ioff比值为3.61×104,μe为1.1cm2/Vs)。因此,PbS量子点超晶格的电子掺杂可以显著改善二硫化钼通道的电流开关特性和电子迁移率,表明进一步增强了SWIR性能。

图3.(a)二硫化钼(MoS2)和硫化铅量子点超晶格/二硫化钼(PbS QDs SLs/MoS2)光电探测器的Ids-Vds曲线。(b)接触前和(c)接触后PbS量子点超晶格/二硫化钼的能带对齐情况。(d)在不同Vgs下,二硫化钼和PbS量子点超晶格/二硫化钼光电探测器的示意能带图。

图3a展示了二硫化钼(MoS2)和硫化铅量子点超晶格/二硫化钼(PbS QDs SLs/MoS2)光电探测器的Ids-Vds曲线。插图是PbS量子点超晶格/二硫化钼光电探测器的电路图。在转移量子点超晶格之前,二硫化钼和金(Au)金属之间呈现出对称的线性曲线,表明形成了欧姆接触。而在将量子点超晶格转移到二硫化钼通道以及漏极-源极电极上之后,实现了略微的肖特基接触,且没有电流衰减。PbS量子点超晶格/二硫化钼器件展现出显著增强的电流,为5.94μA,大约是裸二硫化钼器件(0.097μA)的61倍。这表明PbS量子点超晶格可以通过电子掺杂和有效的电荷转移,在光电探测器的并联电路中将二硫化钼的导电性提高大约五倍。同时,由于PbS量子点超晶格本身具有高电阻,半导体-金属接触从欧姆接触转变为肖特基接触。为了直观地展示异质界面处的电荷传输机制,图3b和3c描绘了PbS量子点超晶格与二硫化钼在接触前后之间的能带对齐情况。对于多层二硫化钼而言,其相应的带隙(Eg)分别为1.3eV。此外,二硫化钼的导带最小值(EC)和价带最大值(EV)分别为-4.17eV和-5.47eV。

随着PbS中的少数载流子电子向二硫化钼移动,电子浓度可以得到提升,从而导致导通电流的增加,这也可以防止电子和空穴在层间方向上的直接复合。图3d展示了基于二硫化钼和PbS量子点超晶格/二硫化钼的光电探测器在二氧化硅/硅(SiO2/Si)基底上,在Vds=1V、Vgs<Vth和Vgs>Vth时的示意能带图。对于二硫化钼光电探测器,当Vgs<Vth时,在二硫化钼中建立了一个指向硅基底的垂直静电场。这导致二硫化钼一侧的能带向上弯曲。同时,二硫化钼中的少数载流子空穴沿着电场方向朝绝缘的二氧化硅界面移动并突然积累,而体内的空穴浓度保持不变。相比之下,位于二氧化硅层之外的二硫化钼通道中的多数载流子电子可以被完全耗尽。当Vgs>Vth时,形成一个从硅指向二硫化钼一侧的垂直电场,这导致二硫化钼一侧的能带向下弯曲。多数载流子电子被漂移到二氧化硅表面,形成一个薄的富电子区域。因此,晶体管处于开启状态,导通电流可以饱和,且在Vgs=20V时高达1.2μA。相比之下,如图3d所示,当Vgs<Vth′时,Vbi(内建电势)和垂直电场的方向相反。在这种情况下,二硫化钼中的少数载流子空穴既可以被提取到二氧化硅界面,也可以被提取到PbS一侧,而源自PbS的电子很难被驱动穿过向上弯曲的能带到达二氧化硅表面。

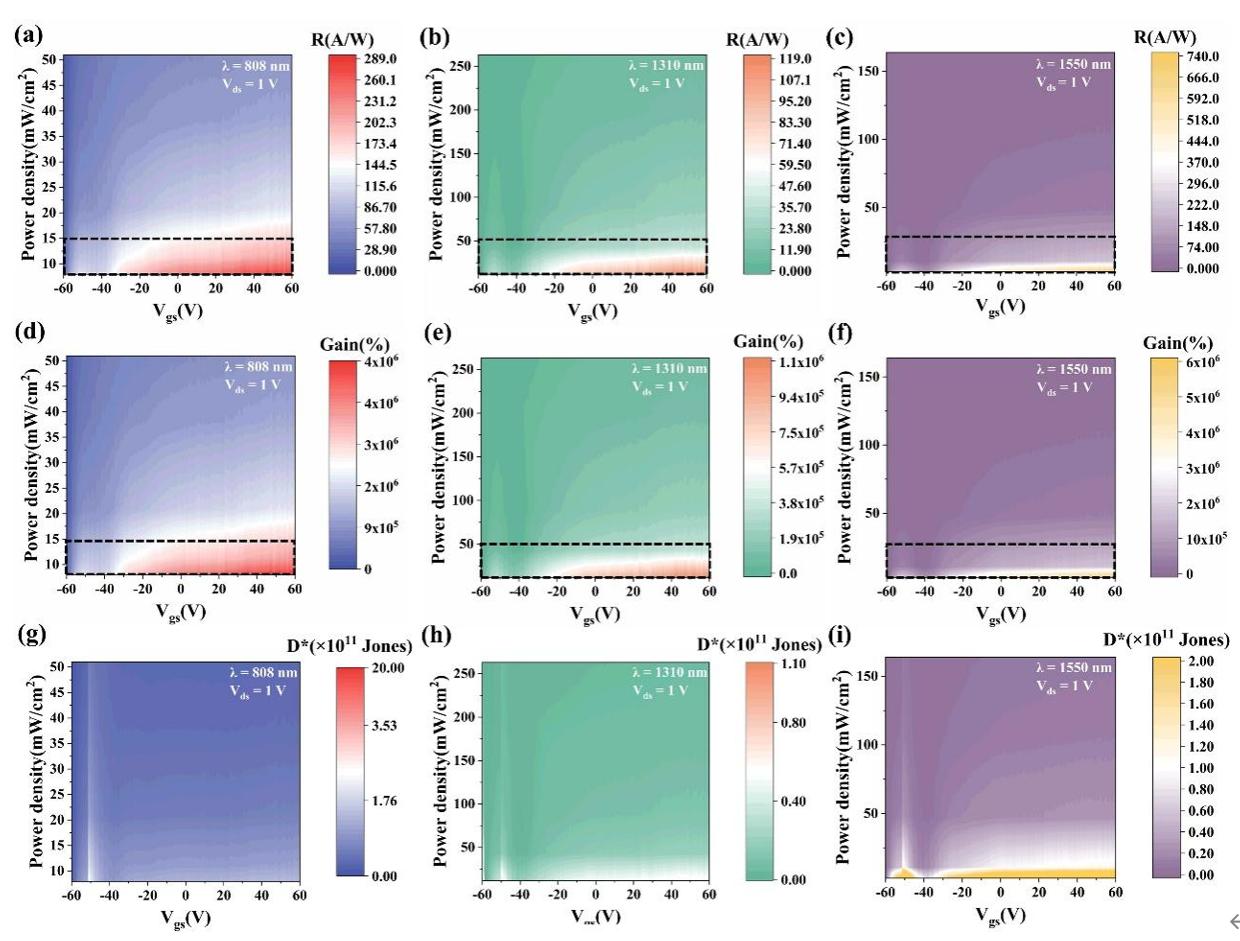

图4. 在不同入射功率密度下,从转移曲线得出的R(响应度)、增益和D*(比探测率)的伪彩色图像,分别对应于(a、d、g)808 nm;(b、e、h)1310 nm;(c、f、i)1550 nm的光照条件。

得益于与PbS量子点超晶格(SLs)接触后改善的导电性和增强的传输行为,评估二硫化钼(MoS2)通道在有无栅极电压(Vgs)控制以及不同光功率密度(P)下的短波红外(SWIR,808-1550 nm)性能是非常必要的。一般来说,SWIR光电探测器的关键参数包括响应度(R)、增益(Gain)和比探测率(D*)。响应度(R)指的是探测器将吸收的光能转换为电信号的效率,也称为光电转换效率。为了确保研究结果的精确性和可靠性,通过低频噪声测试系统,在低频区域测量了在Vds=1V、Vgs=-60V条件下PbS量子点超晶格/二硫化钼(PbS QDs SL/MoS2)光电探测器的噪声功率谱密度曲线。在频率f=1Hz时,噪声功率谱密度(Sn)为8.56×10-25A2Hz-1。因此,在808nm、1310nm、1550nm光照条件下,作为P的函数的相应D*曲线如图4g-4i所示。频率依赖噪声(1/f,其中f是激光的频率)呈现出线性下降趋势,并且在频率高达2Hz时主导噪声功率分布,这可以归因于界面缺陷和局部电子态对载流子的捕获和解吸的波动。当频率高于2Hz时,Sn表现出频率无关的现象,并由白噪声决定,约为6.29×10-25A2Hz-1,包括约翰逊噪声(也称为热噪声)和散粒噪声。然而,所有Sn在0.01到10Hz之间都呈现出线性下降的趋势。

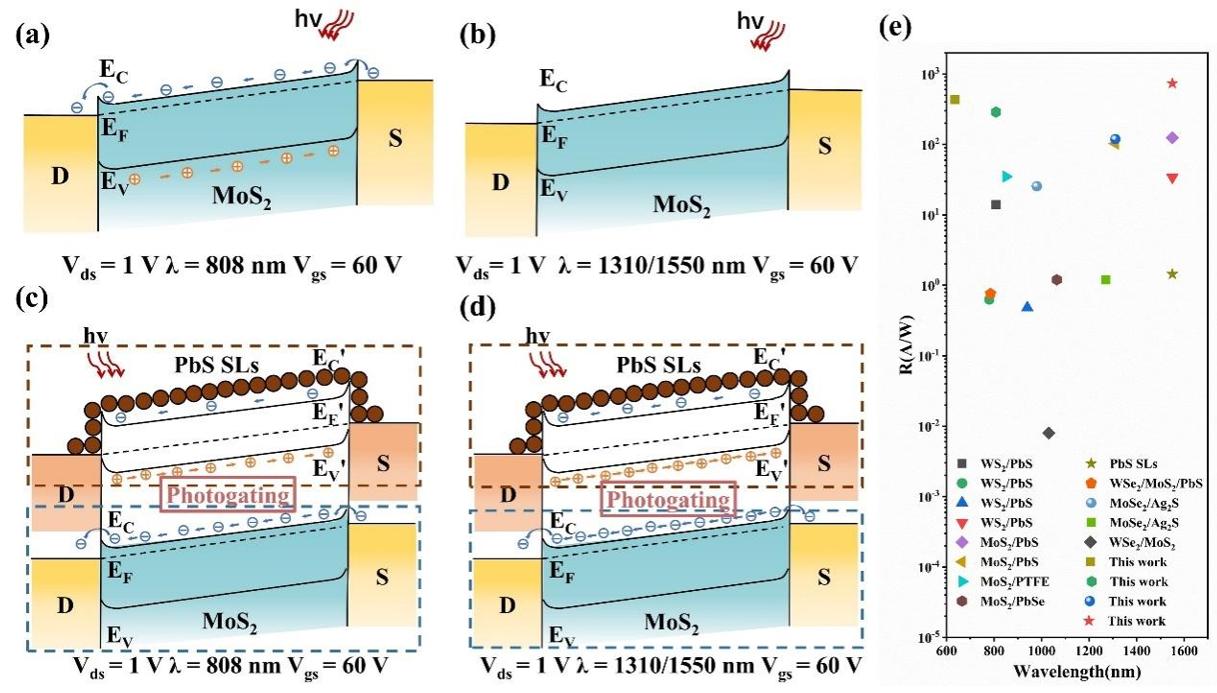

图5.(a)808 nm和(b)1310/1550 nm光照下,金(Au)/二硫化钼(MoS2)/金的能带图。并联连接的金/硫化铅量子点超晶格(PbS QDs SLs)/金和金/二硫化钼/金在(c)808 nm和(d)1310/1550 nm光照下的自洽能带对齐情况。(e)与其他基于量子点/二维材料、量子点超晶格的光电探测器的响应度(R)比较。

在Vds=1V、Vgs=60V的条件下,具有出色光响应性能的二硫化钼(MoS2)和硫化铅量子点超晶格/二硫化钼(PbS QDs SLs/MoS2)光电探测器的光电机制可以通过图5a至5d中的金属电极能带图理论来阐明。图5a展示了在808nm波长光照下,金(Au)/二硫化钼/金的能带图。相应地,金的功函数(5.1eV)大于二硫化钼(4.20eV),导致能带边缘向上弯曲,朝向漏极和源极电极。

在808nm光照下,足够的入射光能量1.54eV(大于二硫化钼的带隙Eg)使得许多光生电子和空穴分离到导带(EC)和价带(EV)。它们可以在Vds=1V的势垒下被驱动到相反方向。光照下的Ids由二硫化钼中的多数电子通过光电导效应分布。同时,在Vgs=60V下,二硫化钼的费米能级(EF)可以靠近导带,导致电子浓度增加。硅基底中的正Vg可以作为空穴光栅层。

相比之下,图5b展示了在1310和1550nm波长光照下,金/二硫化钼/金的能带图。由于金表面的功函数较大(5.1eV),PbS的能带边缘显著向下弯曲,朝向电极,类似于二硫化钼,导致空穴容易移动。在808nm光照下,二硫化钼和PbS量子点超晶格的能带结构都被激发,产生光生电子-空穴对。由于PbS中存在弱p型掺杂,PbS中的多数光生空穴可以从漏极到源极侧轻松漂移,而无需势垒。二硫化钼和PbS之间存在较大的价带偏移,PbS中的空穴将在混合表面上积累,作为空穴光栅层,促进二硫化钼导带中光生电子的移动,并在Vgs=60V时产生最大的光响应。由于顶部接触的混合几何结构和高电阻率,PbS的费米能级无法调节。总之,来自PbS和硅基底的两个空穴光栅层夹住了二硫化钼通道,从而在808nm处增强了光电性能。最重要的是,在1310和1550nm光照下,PbS量子点超晶格的窄带隙可以在能带结构内激发许多光生电子和空穴,因此光生空穴也在二硫化钼表面形成了光栅区域。同时,在Vgs=60V下,二硫化钼通道中较高的电子浓度可以通过图3d中的直接隧穿(DT)过程,将光生电子从PbS加速到二硫化钼的导带。二硫化钼的增强迁移率也导致了光生电子的有效传输。因此,光照下的Ids大于暗电流,有足够的电子注入,并实现了出色的1310和1550nm光探测,超越了二硫化钼的带隙限制。最后,我们在图5e将808nm、1310nm和1550nm处的出色光栅性能与其他基于量子点/过渡金属二硫化物(QDs/TMDC)和TMDC异质结的光电探测器进行了比较。其中,我们制造的PbS量子点超晶格/二硫化钼在Vg调制下的短波红外(SWIR)性能优于PbS量子点/二硫化钨(WS2)、PbS量子点/二硫化钼、Ag2S/二硒化钼(MoSe2),这不仅突出了PbS量子点超晶格的高度有序晶体度、介晶内有效耦合和独特的子带结构的结构优势,还证明了适当的带隙匹配下高效的电子掺杂和电荷传输的优势。

该工作中通过使用 TuoTuo Technology 的无掩模光刻机做了器件制备工作 。

作者信息介绍:华南师范大学大学电子科学与工程学院硕士生马添婵和罗浩天为文章的共同第一作者,高伟老师和刘霄老师为论文的共同通讯作者。

论文链接:DOI: 10.1039/d5tc00800j rsc.li/materials-c